無電解ニッケルめっきと三価クロムめっきについて

金属の特性を付加し、製品の機能性や外観性を向上する表面処理「めっき」は、さまざまなモノ作りで活用されている技術です。

めっきには要求する性質や素材に応じてさまざまな種類がありますが、そのなかでも無電解ニッケルめっきとクロムめっきはスタンダードな種類といえるでしょう。

どちらも工業用途で広く使われている技術ですが、クロムめっきは従来使われてきた六価クロムの有害性が指摘され、近年では六価クロムの代替として三価クロムめっきへの切り替えが進んでいます。

このような背景から、三価クロムめっきの基本的な情報や、無電解ニッケルめっきとの違いなどについてご関心をお持ちの方もいらっしゃるようです。

今回のコラムでは無電解ニッケルめっき、そして三価クロムめっきの基本的な情報について、プラスチックめっきの塚田理研が解説します。

無電解ニッケルめっきとは

無電解ニッケルめっきは、無電解めっきによってニッケル皮膜を析出する技術です。

無電解めっきは電気を使わず、薬品による還元反応を利用した手法ですので、膜厚にムラなくめっきができる点が特徴です。入り組んだ複雑な形の製品にも均一な膜厚で金属皮膜を形成できるので、寸法精度を要求する製品に適しています。

また、薬品によってめっきをつけるため、電解めっきとは異なり絶縁体にも適用可能な点も、大きな特徴のひとつです。

尚、無電解ニッケルめっきはプラスチックめっきの下地として使われており、必要不可欠な技術です。

(この後にご紹介する三価クロムめっきも、プラスチック基材に処理する場合は下地に無電解ニッケルめっきをつけます。)

無電解ニッケルめっきの種類と皮膜特性

無電解ニッケルめっきはニッケルとリンの合金タイプ(無電解ニッケル-リン)、またニッケルとホウ素の合金タイプ(無電解ニッケル-ボロン)があります。

更に、無電解ニッケルリンめっきは、リンの含有量によってタイプが分かれており、それぞれ皮膜特性が異なります。(一般的に広く使われているのは中リンタイプです)

以下は無電解ニッケルめっきのそれぞれの種類と皮膜特性をまとめた表です。

| 特性 | 無電解ニッケル-リン (Ni-P) |

無電解ニッケル-ボロン (Ni-B) |

||

| 低リン (1~4%) |

中リン (5~10%) |

高リン (11~13%) |

||

| 硬度 | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ |

| 耐摩耗性 | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ |

| 耐食性 | △ | 〇 | ◎ | 〇 |

| 耐アルカリ性 | ◎ | 〇 | 〇 | – |

| 耐酸性 | ✕ | 〇 | ◎ | 〇 |

※プラスチックめっきでは無電解ニッケルめっき後の熱処理は実施しませんが、基材が金属の場合は熱処理によって硬度の向上が可能です。

無電解ニッケルめっきの代表的な用途

無電解ニッケルめっきは表層のめっきはもちろん、下地目的としても活用されています。

無電解ニッケルめっきの代表的な用途として、以下が挙げられます。

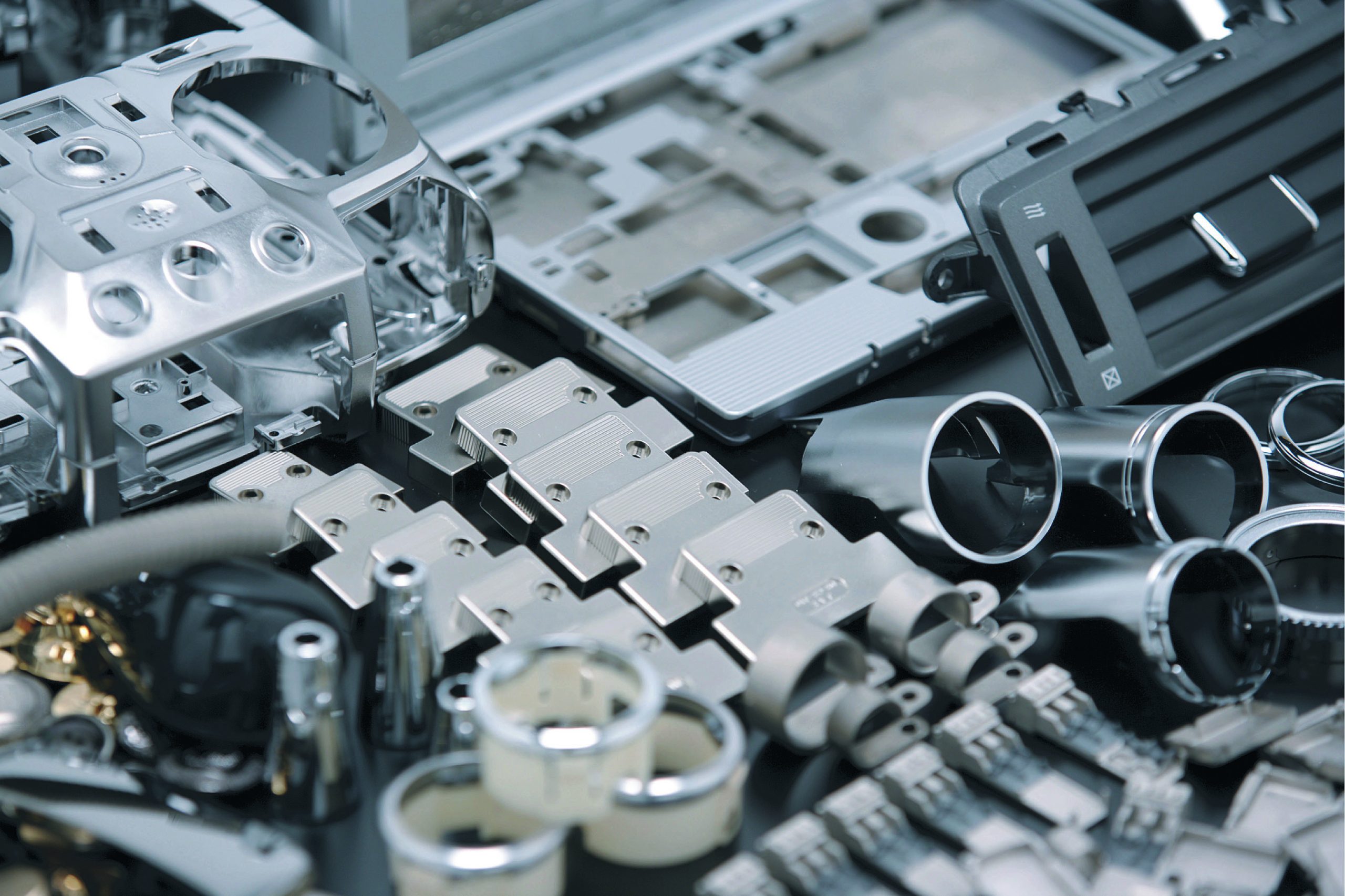

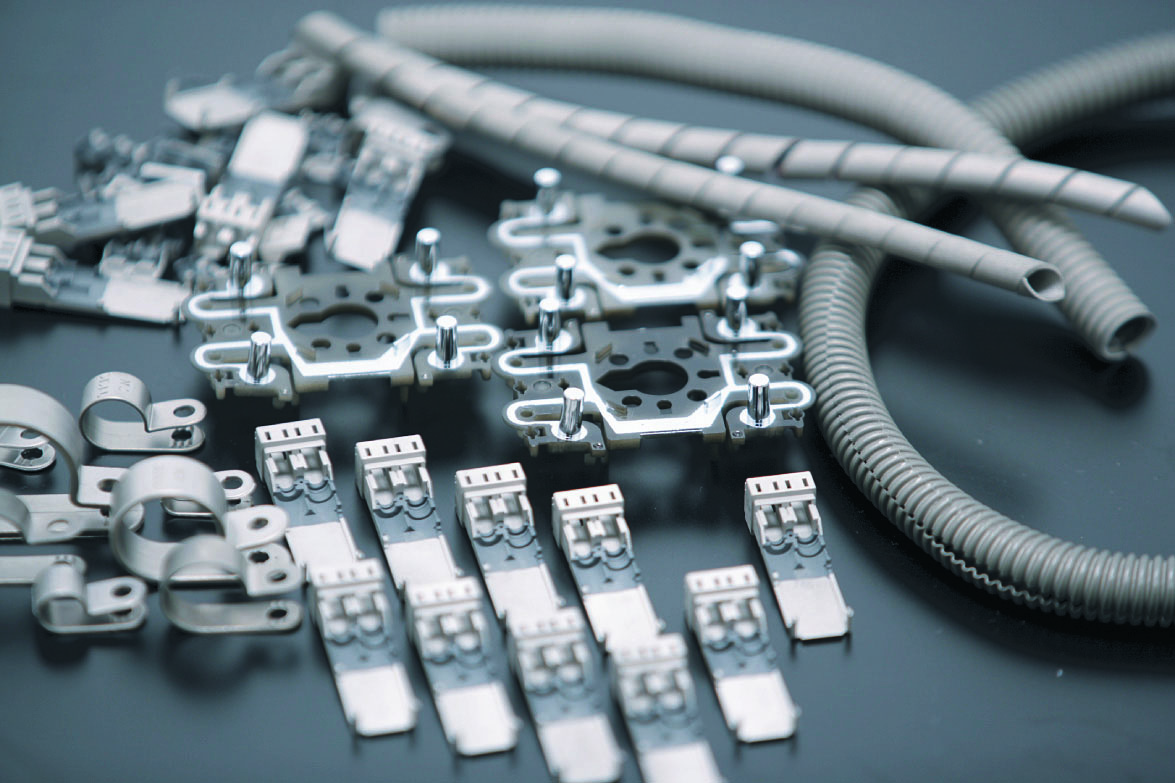

- 自動車部品

- 電子部品

- 航空機部品 など

プラスチックめっきにおいては、上記の他にも水栓金具、家電品の装飾等でも使われています。

また、プラスチックは非常に軽く、めっきで金属の特性を付与できる点から、軽量化を目的とした金属代替としても活用されています。

三価クロムめっきとは

三価クロムめっきとは、三価クロム化合物を用いたクロムめっきです。

三価クロムを用いますが、処理の工程で金属クロムに還元するため、最終的な皮膜には三価クロムは含まれません。(これは六価クロムを用いた場合も同様です)

三価クロムは自然界や人体にも存在する物質であるため、有害な六価クロムと比べて安全性が高いため、作業者や環境にやさしい技術として近年需要が高まっています。

三価クロムめっきは電解めっきにて処理され、一番上の層(製品の表面)に施されます。

美しく高級感のある見た目が特徴で、六価クロムとは異なり、やや黄色味を帯びた明るいシルバー、または黒味のあるシルバー色をしています。(色味はメーカーによって異なります。実際の色味についてはメーカーにお問い合わせください)

三価クロムめっきの皮膜特性

以下は三価クロムめっきの皮膜特性を表にまとめたものです。

| 硬度 | ◎ |

| 耐食性 | 〇 |

| 耐摩耗性 | ◎ |

| 耐熱性 | 〇 |

| 耐薬品性 | ◎ |

| 析出速度 | 遅い |

| 厚付け | 不可 |

前述しましたが、三価クロムめっきは最終的に金属クロムに還元されるため、めっき皮膜には含まれません。これは六価クロムめっきの場合も同様です。いずれも最終製品に有害物質が含まれないため、RoHS指令の対象外です。

以下のコラムでは、三価クロムめっきの詳しい特徴や、当社の三価クロムめっきの色や技術についてご紹介しています。こちらもぜひご覧ください。

三価クロムめっきの用途

三価クロムめっきは従来のクロムめっきと同様、主に表層のめっきとして用いられます。

厚付けができないため、用途は装飾目的の製品が主となり、自動車の車内外装部品、スポーツ用品、釣具、電子機器など、外観性を重要視する製品(部品)で活用されています。

また、色を利用した用途もあり、黒色の場合はカメラ部品や高級スポーツカーの部品などでも使われています。

現在は一般的に装飾目的で使われることの多い三価クロムめっきですが、機能を要求する製品に適用できる硬質三価クロムめっきの研究も進んでおり、実用化が期待されています。

六価クロムめっきとクロメート処理との違い

三価クロムめっきと六価クロムめっきの違いについて、また、クロムめっきとクロメート処理の違いについてご紹介しましょう。

●六価クロムめっきと三価クロムめっきの違い

最も大きな点は「毒性」です。六価クロムは人体や環境への負担の大きい物質で、各国で使用に関する規制が設けられています。

処理後の被膜は金属クロムではあるものの、取り扱う作業者や環境への影響が懸念点としてあります。一方、三価クロムめっきの毒性は無電解ニッケルめっき程度ですので、六価クロムと比較すると負担の低いタイプといえます。

その他、機能(めっきのつきまわり、硬度、耐食性等)や仕上がり(色味)にも違いがあります。

●クロムめっきとクロメート処理の違い

両方ともクロムを用いるため間違われやすいですが、まったくの別の技術です。

クロムめっき(六価・三価)は製品の表面に金属クロムの被膜を析出し、強度や耐摩耗性、耐食性、美観などの機能を付加する技術です。

一方でクロメート処理は一般的に亜鉛めっきの表面に行う、防錆を目的とした化成処理で、皮膜には六価クロム(または三価クロム)が含まれます。

無電解ニッケルめっきと三価クロムめっきの関係性

無電解ニッケルめっきと三価クロムめっきは、異なる技術として語られる場合も多くありますが、実際は両者が組み合わせて使われるケースが一般的です。

プラスチックめっきの分野では、基材の下地として無電解ニッケルめっきを施し、その上に三価クロムめっきを重ねることで、耐食性や耐摩耗性、そして装飾性を高めています。

無電解ニッケルめっきは電気を使わず化学反応で均一なニッケル皮膜を形成し、複雑な形状の製品にもムラなく皮膜をつけられるため、強固な「下地」としての役割を果たします。そしてその後、ストライクめっき、光沢硫酸銅めっき、電解ニッケルめっきを処理し、最上層で三価クロムめっきを処理します。

このように、両者は単独で使われることもありますが、多くの場合は組み合わせて使われています。

塚田理研は無電解ニッケルめっき、三価クロムめっきに対応しています

無電解ニッケルめっき、そして三価クロムめっきについて基本的な情報をご紹介しました。

両者とも硬度や耐食性に優れためっきですが、皮膜特性やめっきプロセス、そして適した用途が異なるため、製品の用途や要求する機能性等に応じて選択をする必要があります。

高品質なめっきのためには、素材や用途に適切なプロセスを選択することが重要となります。

塚田理研では、プラスチックへの無電解ニッケルめっきと三価クロムめっき、両方に対応しており、製品に最適なめっきプロセスのご相談も承っております。また、前処理で六価クロムを使わないクロムフリーライン(Eライン)も備えており、より環境にやさしい工法でのめっきも可能です。

今回ご紹介した無電解ニッケルめっき、三価クロムめっき以外にも多種多様な表面処理に対応しておりますので、プラスチックめっきのことで課題がありましたらお気軽にご相談ください。

【お問い合わせ先】

本社:0265-82-3256

東京営業所:042-444-1287

刈谷オフィス:050-6868-2912

お問い合わせフォームはこちら

※個人のお客様からのご依頼は、ご要望に沿いかねます。